di Alfio Pelleriti

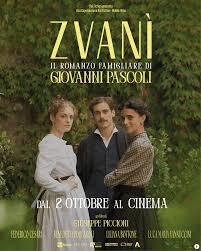

Un film su Giovanni Pascoli, un film sulla poesia, cioè sulle parole che, ordinate nel giusto modo, esprimono significati, bellezza, sonorità, speranza e fiducia, voglia di vivere, ricerca della verità. E se si sceglie di costruire un film su un poeta, esso stesso diventa una poesia, come ‘Zvani, il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli, con la regia di Giovanni Piccioni, prodotto nel 2025 da RAI fiction, attori protagonisti Federico Cesari nei panni di Giovanni Pascoli, Benedetta Porcaroli, Maria Pascoli e Liliana Bottone, Ida Pascoli.

Il film presenta la vicenda umana del poeta nei suoi momenti più drammatici, l’assassinio del padre Ruggero o di altri eventi più esaltanti: il conseguimento della laurea all’università di Bologna con Giosuè Carducci come relatore; gli anni di insegnamento, prima a Matera poi a Livorno; il rapporto particolarmente affettuoso con le sorelle Ida e Maria. Non penso sia stato facile assolvere il compito di presentare Pascoli e la sua vita “normale” che scorreva sempre uguale tra lo studio, l’insegnamento, gli affetti. E tuttavia il regista è riuscito a trovare la chiave giusta per presentare la vita di un uomo che sentiva il peso di eventi duri e tragici che lo colpirono e che riuscì comunque ad elaborarli e a superarli grazie alla creatività poetica. Parliamo infatti di uno dei maggiori rappresentanti della letteratura italiana e del decadentismo in particolare.

Trascorsi gli impeti giovanili, scemati gli ardori socialisti, dimenticata l’esperienza del primo impegno politico al seguito di Andrea Costa, Pascoli scelse di dare alla sua vita la caratteristica della normalità, quasi dettata dalla necessità di trovare finalmente pace e serenità dopo gli eventi tragici attraversati dalla sua famiglia. Fu una scelta precisa, tendente ad incorniciare e bloccare una situazione esistenziale accettabile, che gli dava serenità e sicurezza: era quella della sua casa, di un “nido” caldo e sicuro che era insieme un baluardo difensivo nei confronti del mondo esterno che gli consentiva di liberarsi dai fantasmi che ancora occupavano il suo inconscio. Pascoli darà libero sfogo alla sua interiorità attraverso la poesia avviando così un processo di sublimazione rispetto alle pulsioni inconsce che premevano e cercavano di invadere la sua vita cosciente. Tali forze, dovute al trauma dell’assassinio del padre e, di lì a poco, alla perdita della madre e del fratello maggiore, col conseguente smarrimento psicologico e con la sensazione d’essere come foglia in balia del vento, lo avrebbero condotto ad aggrapparsi sentimentalmente alle due sorelle, Ida e Maria, e a vedere nella casa che abitavano un rifugio sicuro che li avrebbe protetti dagli eventi esterni.

Nei momenti in cui le tensioni emotive facevano capolino, Pascoli prendeva il suo pennino e scriveva i suoi versi per ricavare attraverso endecasillabi, ottonari, allitterazioni, onomatopee e metafore, delle immagini e delle situazioni che lo liberassero finalmente dai suoi incubi o che potessero dare sfogo ai suoi sentimenti più intimi. Per esempio, nella poesia “Il lampo”, è una casa che, nel tumulto d’una burrasca notturna, si sente minacciata, così come l’autore la coglie approfittando d’un istante in cui il lampo di un fulmine illumina quella scena tragica in cui cielo, terra, uomini e cose stanno immobili, “esterrefatti”, succubi degli eventi, vinti da una forza scatenatasi nel nero della notte in cui la pioggia non è apportatrice di vita per la terra, ma causa di timore e tremore: “E cielo e terra si mostrò qual era:/ la terra ansante, livida, in sussulto;/ il cielo ingombro, tragico, disfatto:/ bianca bianca nel tacito tumulto/ una casa apparì sparì d’un tratto;/ come un occhio, che, largo, esterrefatto,/ s’aprì si chiuse, nella notte nera.”

Nel film vengono posti in primo piano soprattutto le tensioni psicologiche del poeta sottolineate dai versi recitati da una voce fuori campo, a testimoniare che per Pascoli il linguaggio poetico rappresentava la modalità più consona per trovare la serenità interiore. Quando poi Ida decise di sposarsi lasciando la loro casa, un opprimente senso d’abbandono lo accompagnerà senza più lasciarlo, nonostante la presenza di Maria da cui si separerà solo con la morte avvenuta nel 1912, all’età di 56 anni. Tale sentimento di solitudine il poeta evidenzia in uno dei componimenti più conosciuti, Lavandare, che si apre con una cantilena sottolineata da un ritmo cadenzato proveniente dai tonfi dei panni sbattuti dalle donne intente a lavarli. Il canto qui non è la manifestazione d’un sentimento positivo ma è un lamento doloroso, ultimo e tragico, che si manifesta poi chiaramente nell’immagine di una donna lasciata sola dall’amante, col cuore in tempesta, lacerato; unico conforto un aratro abbandonato lì in mezzo al campo, con cui la donna si identifica, perché anche lei si sente inservibile, lasciata sola “in mezzo alla maggese”. Cosi si chiude il componimento: “Il vento soffia e nevica la frasca,/ e tu non torni ancora al tuo paese,/ quando partisti, come son rimasta,/come l’aratro in mezzo alla maggese.”