di Alfio Pelleriti

Ancora un libro ingiallito, con la carta consunta, tra le mie mani, le stesse che lo presero e accolsero il 24 febbraio 1972, quando i miei anni erano solo diciannove. Lo acquistai allora perché ero curioso di sapere come si viveva all’interno di un gulag sovietico. Tuttavia ne rimandai la lettura poiché in una delle due stanze che occupavamo a Catania con altri miei amici, studenti anche loro all’università, troneggiava un poster di Ho Chi Min, eroico comandante della resistenza vietcong contro gli invasori americani; nell’altra stanza una parete era occupata dal primo piano di Che Guevara, il nostro eroe che, insieme a Castro, aveva guidato la lotta rivoluzionaria contro il dittatore Batista, e dunque bastavano quei due manifesti per rinsaldare in noi la fede in un’ideologia che non poteva che rappresentare tutti i valori positivi, cominciando dal rispetto della dignità della persona, dalla salvaguardia delle libertà civili e personali fondamentali. Il comunismo insomma rappresentava per noi giovani dei primi anni Settanta la soluzione perché la giustizia potesse trionfare e il bene soppiantare il male, così che gli sfruttati e i miserabili di tutto il mondo potessero nutrire la speranza che anche per loro esisteva il “sol dell’avvenire”.

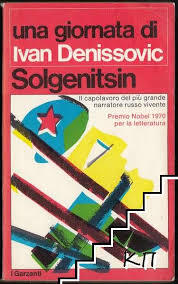

Sì, è vero, qualcuno cominciava a parlare di dissidenti all’interno dei tetragoni governanti dell’URSS; altri affermavano che Stalin non era poi quello stinco di santo di cui i più anziani parlavano con fervore e fede cieca nelle sezioni del PCI, tuttavia la maggior parte degli intellettuali nostrani non nutriva dubbi; i nostri professori universitari inserivano riferimenti al marxismo-leninismo come la ciliegina sulla torta, vuoi che fossimo nell’ambito storico sociologico o nel campo della letteratura o della psicologia, e dunque “Una giornata di Ivan Denisovic” di Aleksandr Solzenicyn, lo riponevo nel suo spazio in libreria ogni volta che venivo attraversato dalla primigenia curiosità.

A vent’anni, poi, ci si vuole tuffare nell’ebrezza della libertà di uscire e tornare a casa tardi o non tornare affatto, rimanendo con gli amici o con la prima fidanzata. Volevo ubriacarmi di emozioni, amare ed essere amato, combattuto tra due possibili modelli letterari: “I peccati di Peyton Place” o “Donare, Il diario di Daniele” del sacerdote e scrittore Michel Quoist. Difficile dunque far posto a riflessioni sulla sofferenza, per un’umanità privata dei diritti naturali e ridotta allo stato di schiavitù, per gli ultimi che sopravvivevano ancora nelle baracche in certe periferie del mondo o in Stati particolarmente privi di risorse economiche. Di tali problematiche si faceva un uso solo propagandistico e si ripetevano slogan senza preoccuparsi dei rimandi connotativi delle parole. Ci si collocava ideologicamente da una parte o dall’altra senza provare alcun tipo di compassione verso gli internati nei gulag sovietici allo stesso modo di quanto ci si indignava di chi aveva voluto i campi di sterminio nazisti.

Oggi non sono meno pericolosi i tentativi di scrollarsi di dosso tali problematiche: si legge per puro diletto; ci si tiene informati di quanto accade nel mondo per ben figurare nei salotti o negli incontri tra amici nei bar o nei sodalizi. In realtà un individualismo diffuso respinge la necessità di un accostamento emotivo ed intellettuale ai problemi che oggi attanagliano il mondo.

Il romanzo venne pubblicato nel 1962, quando, per la prima volta, un dissidente politico, Aleksandr Solzenicyn, fece sapere al mondo come si viveva in un gulag sovietico da prigioniero negli anni dello stalinismo sovietico degli anni ’50. Fu Nikita Chruscev, allora impegnato nella sua campagna di destalinizzazione, dopo il XX Congresso del PCUS del 1956, che diede il suo consenso alla pubblicazione, avvenuta poi nel 1962. Lo scrittore era stato condannato a otto anni di carcere ai lavori forzati che scontò dal 1945 al 1953. Pubblicherà in seguito il suo capolavoro, “Arcipelago gulag”, per essere poi espulso dall’URSS nel 1974, scegliendo di vivere in esilio per lungo tempo negli USA.

“Una giornata di Ivan Denisovic”, altrimenti detto “Sciuchov”, descrive la vita che si svolge all’interno di un campo di lavoro in URSS; lì dove conta soltanto il numero che si porta bene in evidenza sul giaccone. Si descrivono le giornate di lavoro duro alle prese con il freddo e con la fame, mai sereni, mai domi, lì dove ognuno ha le proprie tecniche di sopravvivenza alla violenza delle guardie e alle malattie che in pochi giorni avrebbero potuto condurre alla morte. Dalle descrizioni non si esce in questo romanzo e le parole che si ripetono spesso sono “sbobba”, la minestra costituita da tanta acqua con l’aggiunta di qualche filo d’erba e da residui di pesce essiccato; “gelo”, “fame”, “pane secco”, “cucchiaio”, “guardiano”. E man mano che si va avanti nella lettura è impossibile non pensare a “Non dimenticatemi” di Pavel Florenskij, anche lui rinchiuso in un campo in Siberia e ucciso nel 1936 nei pressi di Leningrado per ordine di Stalin, oppure a “Se questo è un uomo” di Primo Levi sull’universo concentrazionario dei campi di sterminio nazisti, o al teologo Dietrich Bonhoeffer, ucciso in un campo di sterminio nazista e a tutte le vittime cadute, fino ai nostri giorni, perché dissidenti, per avere espresso una posizione diversa da quella del tiranno di turno. Tutti loro sono accomunati dalla necessità di far conoscere fino a che punto possa spingersi l’uomo quando la sua mente è offuscata dalla volontà di potenza, e dalla necessità di far prevalere le proprie convinzioni che ritiene così vere e giuste da porle al di sopra di qualsiasi principio etico o religioso, oltre qualsiasi riferimento alla pietà, oltre ogni sentimento di umanità.